La place du populisme

Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne

Jean-Marie Pirot – connu internationalement sous le nom Arcabas – et son épouse Jacqueline – un couple aimant, si vivant à l’âge de la sagesse – nous reçoivent dans leur jolie maison à Saint Hugues de Chartreuse, pas trop loin de l’église qu’il a décorée pendant tant d’années. Arcabas se défend d’être un peintre d’art sacré. Pour lui tout est sacré. Peindre un sujet profane ouvre aussi sur le sacré. Aujourd’hui à 88 ans il s’assied plus de dix heures par jour devant son chevalet : ainsi, il manifeste l’attitude « adorante » qui guide sa vie.

Pourquoi à l’âge de 26 ans, vouloir décorer une église ?

À 17 ans, j’étais un « Malgré nous », enrôlé de force sous l’uniforme allemand. Je me suis évadé et je suis parti à Paris où j’avais un frère qui m’attendait. J’étais un fils à part dans ma famille de catholiques. Ma maman et mon papa étaient de fervents croyants qui n’ont pas imposé à leurs enfants de suivre la voie normale. Quand j’arrive à Paris, je me fous pas mal de la religion et de tous ses problèmes et je m’inscris à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. J’y rencontre un ami, un gars du Nord, un bon vivant. Dans

un appartement plus ou moins abandonné du boulevard de l’Opéra, il faisait une illustration de la Bible, commandée pa un quidam. Il me tenait un langage étrange avec des citations de l’évangile que je comprenais mal car je ne l’avais pas encore lu. Et un jour, je me suis dit qu’il fallait que je lise ces évangiles d’où sortaient ces propos étranges avec une certaine beauté cachée.

Je les ai lus et j’ai eu une espèce de coup de foudre. Quelque chose s’est fait lentement, par degré de prise de conscience et je suis devenu celui que j’étais. Quand j’ai quitté l’École des Beaux-Arts, j’avais 21 ans, ma vie commençait enfin. Je me suis mis à rêver un peu à vouloir faire mon Michel-Ange. Et j’ai cherché des églises où des murs pourraient m’être proposés, en Savoie en particulier. Mais les responsables religieux n’ont pas osé faire confiance à un jeune artiste sortant de l’école.

Quand vous avez commencé la décoration, qu’aviez-vous en tête, une vue d’ensemble ?

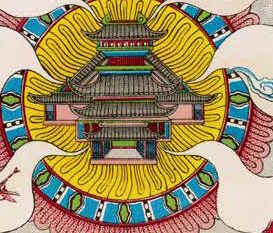

Oui, même s’il m’a fallu trois phases et trente années pour tout réaliser. Lors de la première phase des travaux (en 1952), j’ai peint des toiles de jute sur les murs et puis curieusement j’ai peint les arcs-doubleaux en orange comme si c’était une barque renversée.

En fait, je me demandais pourquoi avoir fouillé des espaces supérieurs de l’église alors que je n’y avais rien fait. Mais pourquoi ? J’ai eu peur d’avoir raté l’église. En 1973, de retour du Canada, j’ai compris qu’elle n’était pas ratée, mais simplement non terminée. Je devais intervenir à nouveau. J’ai été prémonitoire de moi-même et ce sont des choses secrètes dont on ne peut pas parler. Le mot « inspiration », je l’utilise très peu parce que je me sens d’abord un artisan.

Qu’est-ce qui guide vos mains ?

Ce sont mes anges qui sont là.

C’est étonnant que vous ayez tant duré sur cette oeuvre-là. Qu’est-ce qui vous a motivé pour continuer si longtemps ?

Un peintre ne peut pas abandonner une œuvre qui est en route, qui ne respire encore pas, mais qui va le faire si vous lui donnez un peu plus d’amour.

Parmi mes chantiers, Saint-Hugues est le plus précieux, le plus fini, le plus complet. Mais à Bergame, en Italie, j’ai un exemple similaire. Même dans l’architecture, je suis intervenu. J’ai tracé tout le chemin que doit tracer un peintre quand il a la chance de vivre. C’est une question de fidélité et de coeur.

Pour lire la totalité de l’article…REFLETS n°13 pages 76 à 81

Retrouvez cet article dans son numéro de parution

Il est difficile de définir le populisme car il est multiforme. Le populisme désigne

Depuis trente ans, vous avez beaucoup parlé et écrit sur la crise de la

Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au

La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.

Révélez votre génialité

REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :

Et cela sans avoir :

De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.

De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.