Témoignage crise de la quarantaine …

Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au

Par Christian Roesch

Le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis, une personne est assassinée par les policiers qui l’ont interpellée. L’un d’eux l’étrangle avec son genou lors d’un plaquage ventral. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, et surtout aux deux films réalisés par des passants choqués par le comportement des policiers, nous connaissons le déroulement des faits. Les quatre policiers étaient également équipés de caméras d’intervention, mais les images n’ont pas été diffusées.

Dès le lendemain, des manifestations contre le racisme au sein de la police éclatent à Minneapolis, puis dans de nombreuses villes, dont Washington devant le Capitole. Les réactions violentes des forces de l’ordre provoquent des échauffourées, parfois des émeutes, accompagnées d’incendies, de pillages, de destructions. Le président des USA est exfiltré vers le bunker sous-terrain…

« I can’t breathe » (Je ne peux pas respirer) est le message le plus repris sur les pancartes brandies. Tout un symbole !

Le mouvement Black Lives Matter (La vie des Noirs compte) né en 2003 pour des faits identiques est fortement présent, mais dans les cortèges se côtoient indistinctement Noirs et Blancs, écœurés par l’attitude de la police.

Dans de nombreuses villes du monde, des manifestations protestataires sont organisées. En France, elles reprennent le thème du racisme policier, en particulier sous l’égide de la sœur d’Adama Traoré. Ce dernier est décédé à la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise) en juillet 2016, suite à une course-poursuite avec les gendarmes conduisant à son arrestation. Adama s’était enfui puis fait rattraper. Les circonstances de sa mort et le rôle du plaquage ventral laissaient beaucoup d’incertitudes.

Assa Traoré, sa sœur, était à l’origine des demandes d’explication sur son décès, estimant qu’il s’agissait d’une bavure policière. Soutenue par un collectif, elle crée le comité Vérité et Justice pour Adama. De fil en aiguille, elle devient une leader dans la lutte contre le racisme policier.

Le 2 juin 2020, le comité organise un rassemblement devant le tribunal judiciaire de Paris en réaction à l’expertise médicale qui, trois jours plus tôt, écartait la responsabilité des gendarmes.

La manifestation se confond avec les protestations consécutives à la mort de George Floyd. Elle rassemble entre 20 et 50 000 personnes. D’autres manifestations dans les grandes villes ont lieu dans les jours qui suivent.

La police, comme les autres institutions, reflète la société. Elle est à l’image de la population comme la représentation parlementaire. La violence policière est le reflet de la violence de notre société. Celle-ci dépense davantage pour se prémunir contre ce qu’elle considère comme des parias que pour aider à l’intégration. La violence première est de ne pas proposer des conditions de réussite sociale à une partie de sa population : les jeunes déshérités, les migrants, les exclus économiques… Ne pas pouvoir travailler convenablement, donc ne pas pouvoir fonder une famille ni accéder à un niveau de vie décent provoquent au-dehors un sentiment d’exclusion et au-dedans la négation de l’ego. Il est insupportable de ne pouvoir réussir au moins « comme tout le monde ». Puisque la réussite légale est inaccessible, il reste la réussite illégale. La porte est franchie pour tous les commerces de rechange : drogue, vol, prostitution… L’illégalité se passe de la moralité. Essayer de l’empêcher, c’est comme essayer d’empêcher un fleuve d’aller vers le bas.

Plus la lutte contre la délinquance augmente ses moyens, plus celle-ci s’organise en conséquence. Plus la violence institutionnelle augmente, plus la violence des gangs augmente. Il y a quelques années, un ministre de l’Intérieur voulait « terroriser les terroristes ». Résultat : c‘est la population qui est la plus terrorisée, avec certains quartiers devenant des zones de non-droit contrôlées par des bandes organisées.

Elles s’agglomèrent sur des critères de ressemblance : mêmes problèmes, mais aussi même origine, même culture : être au moins compris par ses semblables. Ne nous leurrons pas : le commerce illégal quel qu’il soit est soumis aux mêmes règles que le commerce légal, c’est-à-dire selon le modèle de notre société : nécessité de croître, d’avoir du personnel corvéable, de thésauriser, d’investir, de rentabiliser, etc.

Les moyens sont plus extrêmes ; les fins sont les mêmes !

Le monde légal condamne ces groupes à juste titre, mais au passage se développe l’idée de racisme, quand un groupe social différent n’entre pas dans la norme sociale. Alors si en plus l’illégalité fait concurrence à la légalité, la cause est entendue.

D’où provient le fait que nous n’aimons pas ce qui est différent et qui nous paraît violent ? Nous n’aimons pas nos propres zones d’ombre. Nous nous complaisons dans le rôle de victime. Nous refusons de voir le bourreau en nous que nous légitimons inconsciemment en pensant qu’il ne fait que défendre la victime que nous sommes. D’où notre ambiguïté par rapport à la police. Nous sommes victimes et bourreau du mal que nous nous infligeons et que nous exerçons sur les autres. Alors nous n’aimons pas les zones d’ombre chez les autres. Nous aimons les personnes différentes qui ont réussi leur intégration et adopté les valeurs de notre société. Yannick Noah, Omar Sy, Kylian Mbappé font partie des personnages préférés des Français.

On ne peut pas changer le reflet du miroir sans changer le modèle :

Le seul repère possible, celui du cœur Je ne peux vivre qu’au présent au

La crise de la quarantaine est le plus souvent inaperçue ou perçue comme négative. Pourtant

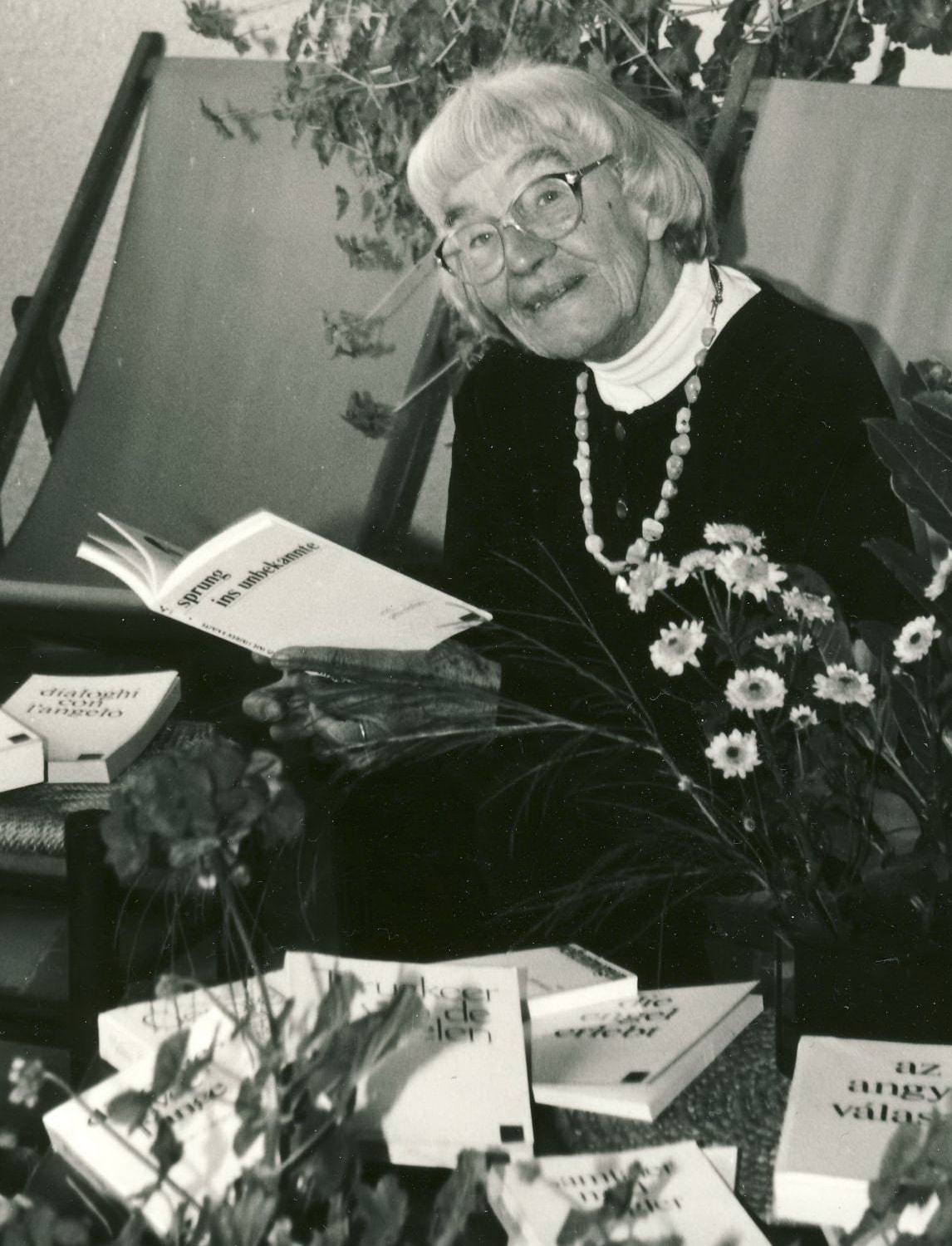

Voici un inédit de Gitta Mallasz sur le jeu publié seulement dans les Cahiers

La méthode Reflets, expérimentée depuis 2012 pour écrire les articles de la revue, est l’outil utilisé pour passer de l’écriture émotionnelle à l’écriture inspirée.

Révélez votre génialité

REFLETS, revue trimestrielle, porte un autre regard sur l’actualité essayant d’apercevoir ce qui se joue au-delà de l’aspect émotionnel, pour la société, la civilisation, voire l’Histoire.

Le site Reflets est destiné à devenir un lieu d’échange où chaque internaute peut trouver gratuitement :

Et cela sans avoir :

De ce fait, pour que Reflets puisse perdurer, nous vous invitons à faire un don à l’association.

De quelques centimes à ….illimité, c’est vous qui choisissez.